La industria tabacalera, el legado aromático de Caguas

3 puntos clave:

- El tabaco de Caguas fue 100% exportado a Cuba, secreto del célebre habano cubano.

- Las mujeres fueron protagonistas silenciosas, realizando el despalillado y cosido.

- Nuevas generaciones rescatan la tradición con proyectos como Finca Neo Jibairo.

Para las nuevas generaciones, el tabaco es poco más que una reliquia: oficio y tradición de quienes nos precedieron. En Caguas, la historia del tabaco fue decisiva: junto al azúcar y el café, le valió al pueblo el reconocimiento de la corona española como ciudad en el siglo XIX. Y fueron las hojas cagüeñas las que alimentaron durante décadas una de las industrias más célebres del Caribe.

Para 1828, Caguas producía 17,600 libras de tabaco, explica en entrevista con Platea Ivelisse Llanos Medina, guía del Museo del Tabaco nombrado en honor al artista y escritor criollo, Herminio Torres Grillo. «El tabaco de Caguas fue uno de los mejores del Caribe y eso llevó a Caguas a obtener el título de ciudad por parte de la corona española», cuenta. Este dato también se documenta en el libro Nuevas fuentes para la historia de Caguas: Antología de investigaciones, por el historiador del municipio, Juan D. Hernández León.

De hecho, el célebre habano cubano guardaba un secreto puertorriqueño: se elaboraba con tabaco de Caguas. «Las investigaciones de los archivos históricos encontraron que 100% del tabaco que fue exportado de Caguas fue hacia Cuba. (…) Entonces, ese famoso habano cubano estaba confeccionado con el tabaco de Puerto Rico«, indicó Llanos Medina.

Industrialización del tabaco

Aunque el auge de la industria tabacalera llegó en los siglos XIX y XX, el cultivo del tabaco ha marcado la historia puertorriqueña desde tiempos precolombinos. «Para los indios, la planta de tabaco era bien sagrada porque la usaban en rituales religiosos y por las cualidades medicinales que tiene», explica Llanos Medina.

Los registros del museo indican que desde la década de 1630, las hojas se cosechaban para exportarse a España y Holanda, donde eran procesadas.

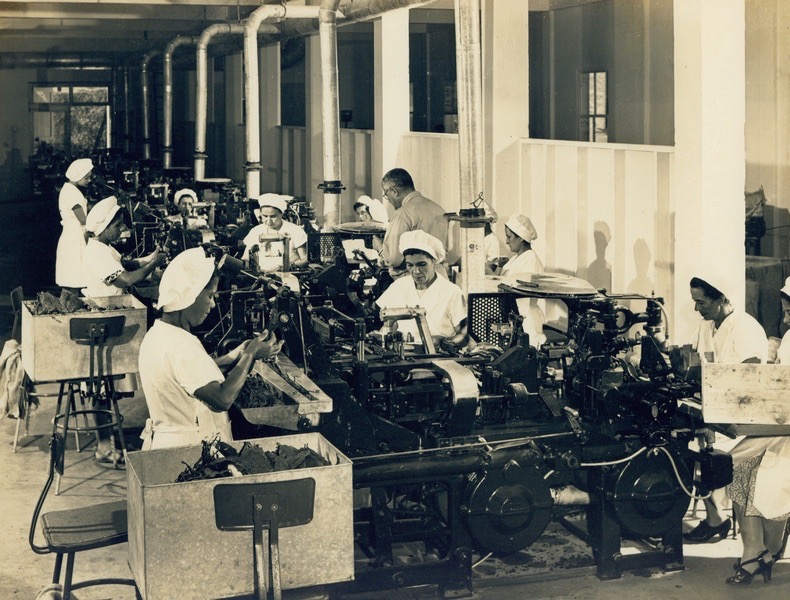

Fue la llegada de los estadounidenses en 1898 la que acaparó rápidamente el cultivo de la caña de azúcar y el tabaco. Varias empresas de Estados Unidos establecieron sus fábricas de cigarros en Caguas, Cayey, San Juan y en otros puntos de la isla.

La más grande de ellas fue la American Tobacco Company, que en 1902 fundó en Caguas la Porto Rico Leaf Tobacco Company S.A. para controlar la siembra y compra de tabaco. Según la documentación del museo, en 1903, la Porto Rican American Tobacco Company controlaba el 43% de las exportaciones tabacaleras de la isla.

Esta última se convirtió en la Puerto Rico Tobacco Corporation en la década de 1920, que desde 1991 hasta hoy día produce los cigarros Don Collins, cuyas tiendas se encuentran en el Viejo San Juan.

Fábricas de Tabaco en Caguas durante el siglo XX

*Las localizaciones en el mapa son aproximadas

Fuente: Museo del Tabaco Herminio Torres Grillo

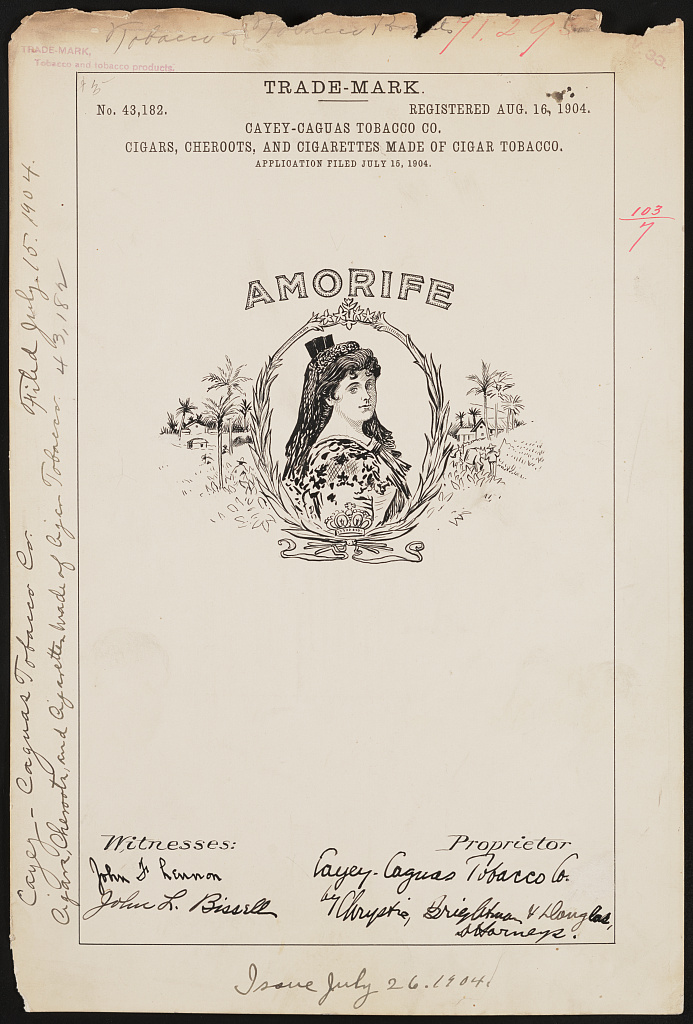

Marcas de cigarros de Cayey-Caguas Tobacco Company (1905)

Fuente: Museo del Tabaco Herminio Torres Grillo

Las familias puertorriqueñas que labraron la industria

La riqueza de esas grandes fábricas se forjó desde las incontables familias caribeñas y puertorriqueñas crecieron entre semilleros, chinchorros y hojas de tabaco. Sus recuerdos huelen al cultivo que les dio de comer.

Para Elizabeth Meléndez Navarro, hija de agricultor tabacalero y gestora cultural que administró el Museo del Tabaco durante 11 años, el tabaco significa «el amor por mi padre». Ante sus ojos el tabaco en Caguas no fue solo una industria de gran impulso económico, sino también y primordialmente «una tradición».

Las fincas de tabaco en Puerto Rico representaron un encuentro comunitario donde convivieron familias, vecinos y amigos. Su padre, don Félix Meléndez Carrasquillo, cultivaba caña en el barrio Cañaboncito de Caguas, pero con la llegada de las grandes fábricas, se movió al cultivo de tabaco. «Recuerdo ver que mi papá le hacía una fiesta a las señoras que cosían el tabaco. En su mayoría eran personas del barrio, mujeres del barrio. Mis tías, mi mamá, vecinos del barrio. Y papi les realizaba una fiesta a ellas. Con lo poco que tenía, porque para esa época, pues, no ganaba tanto», comparte Meléndez en entrevista con Platea.

La historia de los Melendez es especial, pero no singular. Los registros del museo recogen al menos 17 tabaqueros independientes del siglo XX.

Pese a la decadencia de la industria tabacalera, Melendez no pierde la esperanza de que resurja con las nuevas generaciones. «Vi en las redes (sociales) que hay jóvenes que se están involucrando. Y para mí es una tremenda satisfacción y me encantaría que la industria otra vez floreciera como floreció. Me encantaría que recogieran las semillas».

Dos figuras clave en el proceso de la elaboración

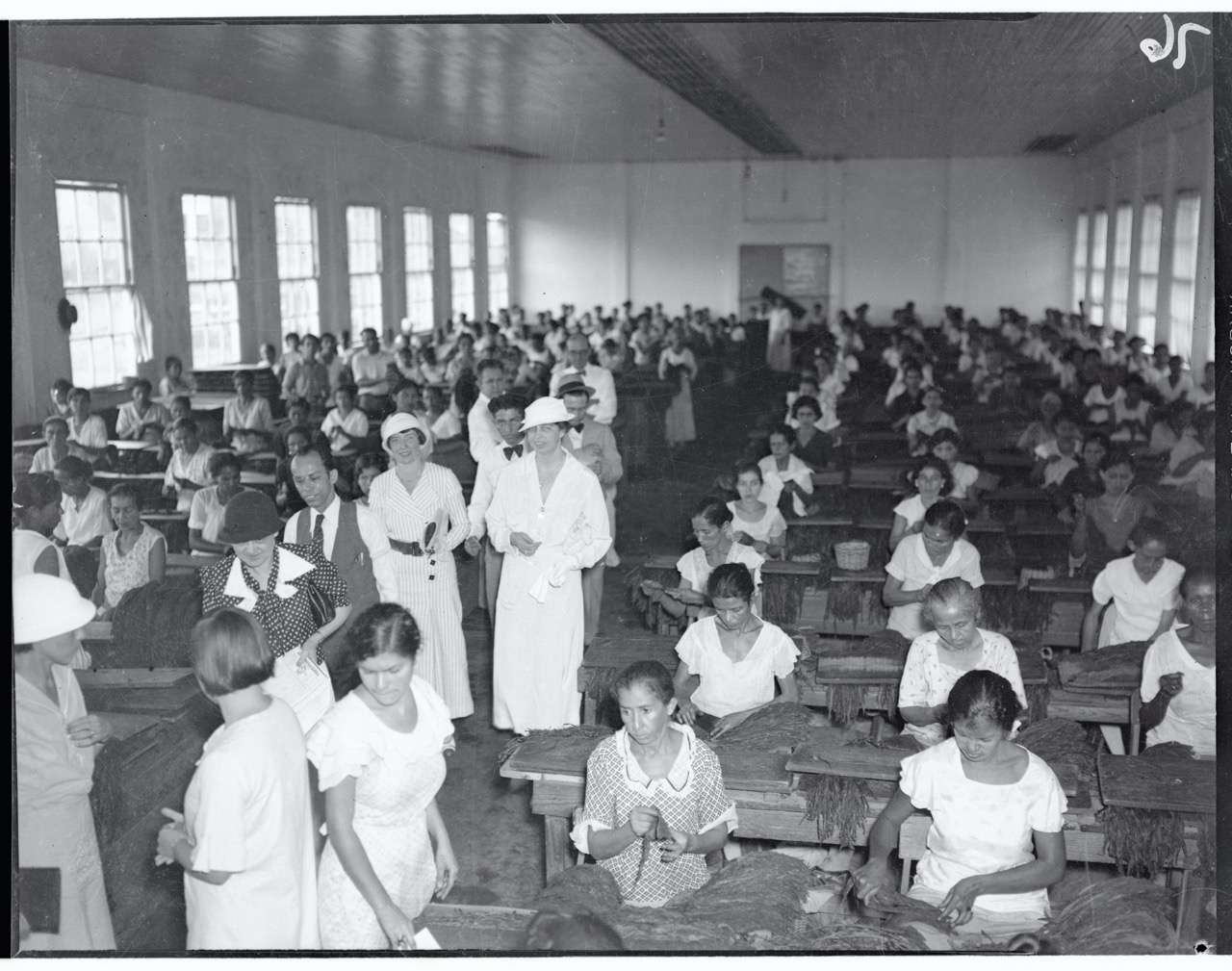

Según el libro Las luchas de la mujer en Puerto Rico (1979), escrito por la investigadora y profesora Yamila Azize Vargas, fue en la industria del tabaco donde se registraron los mayores incrementos de empleo femenino durante las primeras décadas del siglo XX.

Casi todo el proceso de despalillado del tabaco estaba en manos de mujeres, quienes realizaban labores menos remuneradas.

La madre de Meléndez fue una de ellas. Recuerda cómo su mamá cosía la hoja de tabaco en el ranchón para prepararla para el momento del secado: «Yo tuve la dicha de niña ver a mi mamá cosiendo la hoja de tabaco».

El lector de la tabaquería se ganaba la vida leyendo en voz alta mientras los obreros realizaban su labor. Muchos de ellos no sabían leer ni escribir, pero gracias a los lectores tuvieron acceso a libros clásicos, periódicos y acontecimientos políticos que de otra forma les habrían resultado inaccesibles.

El Museo del Tabaco recoge que el Consejo Nacional de Patrimonio de Cuba declaró en el 2012 a la lectura de tabaquería como patrimonio cultural de ese país.

«La mesa de la lectura de cada tabaquería fue tribuna avanzada de la libertad»

Figura destacada: Una de las lectoras más conocidas fue la periodista, escritora y feminista Luisa Capetillo. El libro Amor y Anarquía: Los escritos de Luisa Capetillo, editado por Julio Ramos, señala que Capetillo inició su trabajo intelectual como lectora –a sueldo– en una fábrica de cigarros en Arecibo». Según la publicación, estas fábricas se convirtieron en un espacio cultural donde los artesanos del cigarro «recibían una educación alternativa, a veces desde muy jóvenes».

La siembra del futuro

El tabaco en Puerto Rico tiene más pasado que futuro certero. Sin embargo, hay jóvenes como los hermanos Francisco y Antonio Castro, propietarios de la Finca Neo Jibairo en Río Grande, que están apostando por rescatar esta tradición centenaria.

La Finca Neo Jibairo comenzó a producir tabaco casi por casualidad. Inicialmente sembraban la planta para repeler a los mosquitos, pero tras el huracán María, un amigo llamado Walter Fernández les planteó una idea: convertir ese cultivo en un producto de valor añadido.

«Fuimos a Cuba, República Dominicana, nos nutrimos de toda esa información agrícola en cuanto al tabaco y decidimos retornar esa historia nuevamente de Puerto Rico», cuenta Francisco Castro en entrevista con Platea.

El proyecto va más allá de lo comercial. Es un llamado a la memoria colectiva. «Siempre hay historias de tabaco en las familias puertorriqueñas. Nuestra abuelita, nuestra bisabuela, que si el tío que trabajó en áreas del tabaco. Así que es volver a hacer ese llamado a la sangre que tenemos por dentro tabaquera. Tenemos el mejor suelo y el mejor clima para desarrollarlo…», comparte Antonio Castro orgulloso.

Las partes del cultivo

Hojas superiores

Proviene de las hojas superiores, más expuestas al sol, que otorgan fortaleza al cigarro.

Hojas del medio

Son las hojas del medio, que aportan los aromas y las notas dulces al cigarro.

Hojas inferiores

Corresponde a las hojas inferiores, responsables de la combustión que mantiene el tabaco encendido.

Hojas más bajas

Son las hojas inferiores más finas y suaves de la planta de tabaco y las que se queman más fácilmente.

Además de preservar el arte del cultivo, se dedican a educar a través de talleres de elaboración de tabaco donde enseñan sobre la historia de la industria y los atributos de la planta. Las hojas del tabaco se clasifican según su ubicación en la planta y cada una aporta cualidades específicas al cigarro.

Diccionario del tabaco

Desliza para explorar los términos